Zuletzt aktualisiert 27. Juli 2025

Kaum ein anderes energiepolitisches Infrastrukturprojekt Europas wurde derart gezielt politisch bekämpft wie die Nord Stream 2-Pipeline. Als direkte Verbindung von Russland nach Deutschland durch die Ostsee sollte sie die Gasversorgung Mitteleuropas stärken. Die Pipeline wurde 2021 technisch fertiggestellt, jedoch nie in Betrieb genommen – offiziell wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich: Die entscheidenden politischen Weichen für die Blockade des Projekts wurden lange vor dem Krieg gestellt. Insbesondere die deutschen Grünen spielten eine zentrale Rolle in der Verhinderung der Inbetriebnahme, da sie das Projekt aus energie-, klima- und geopolitischen Gründen grundsätzlich ablehnten.

1. Das Projekt Nord Stream 2: Fakten und Finanzierung

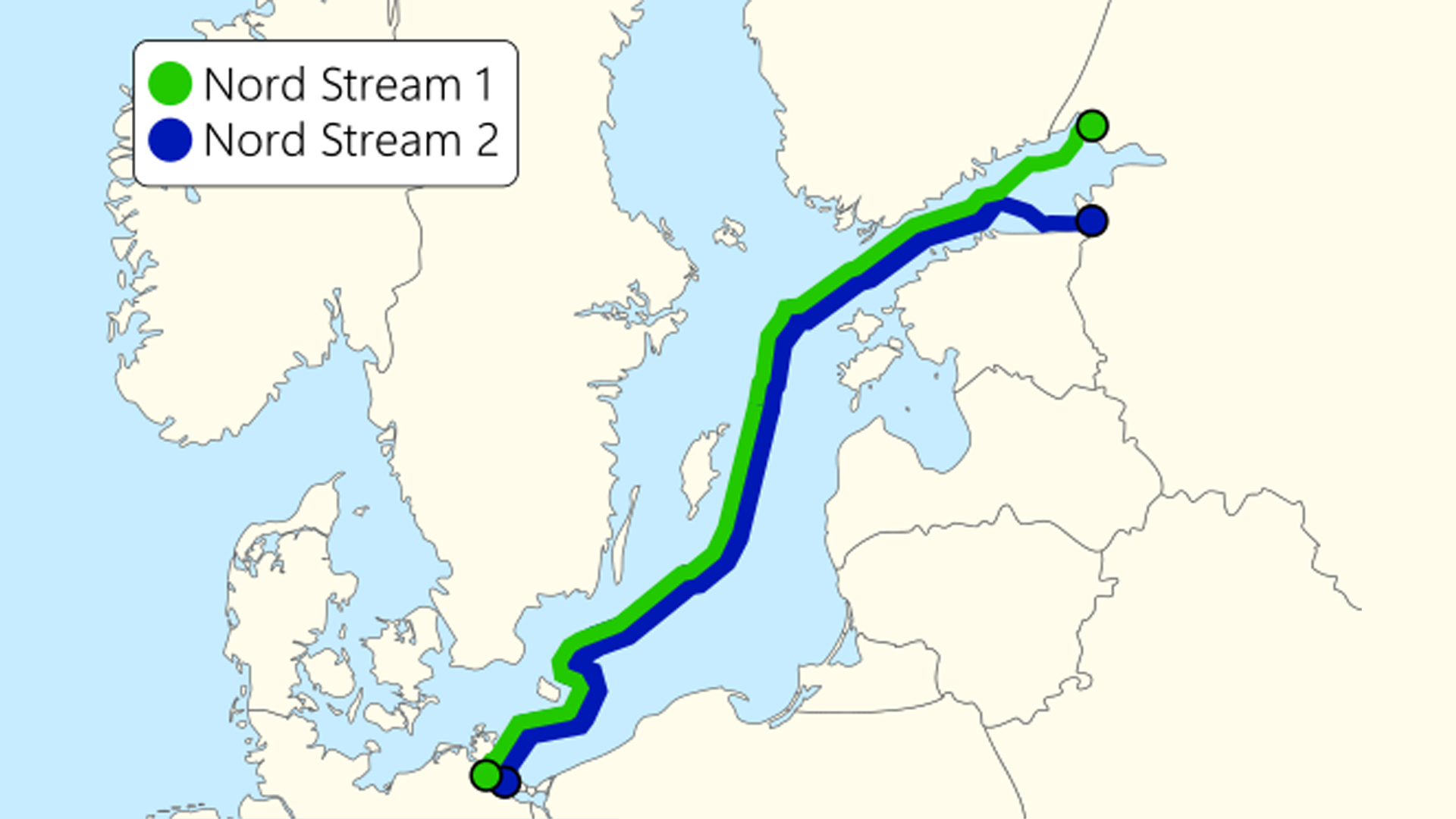

Nord Stream 2 wurde als Erweiterung der bestehenden Nord Stream 1 konzipiert und sollte mit einer Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr direkt russisches Gas nach Deutschland leiten. Die Pipeline verlief parallel zu Nord Stream 1 und wurde von der Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz betrieben, einer Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom.

Finanzierung:

Kosten: ca. 10 Milliarden Euro

Gazprom übernahm 50 % der Finanzierung.

Die übrigen 50 % wurden durch fünf europäische Energieunternehmen als Kreditgeber beigesteuert:

• Uniper (Deutschland)

• Wintershall Dea (Deutschland)

• OMV (Österreich)

• Engie (Frankreich)

• Shell (Niederlande/UK)

Alle Beteiligten gingen von einer raschen Inbetriebnahme nach Fertigstellung aus. Technisch war die Pipeline im September 2021 bereit.

2. Die politische Landschaft nach der Bundestagswahl 2021

Die Bundestagswahl im September 2021 führte zur Bildung der sogenannten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Grünen übernahmen mit Robert Habeck das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und mit Annalena Baerbock das Auswärtige Amt – zwei Schlüsselressorts in der Energie- und Außenpolitik.

Schon vor der Wahl hatten führende grüne Politiker klar Stellung gegen Nord Stream 2 bezogen:

Baerbock nannte das Projekt „nicht genehmigungsfähig“.

Habeck sprach von einer „Fehlentscheidung“, die geopolitisch „fatal“ sei.

Die Grünen kritisierten Nord Stream 2 auch klimapolitisch, da es auf fossile Energieabhängigkeit setze und den Ausbau erneuerbarer Energien verzögere.

Es war daher kein Zufall, dass die Bundesnetzagentur am 16. November 2021 das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 stoppte – noch bevor der Ukraine-Krieg begann. Die offizielle Begründung lautete, dass die Betreiberstruktur nicht den Anforderungen der überarbeiteten EU-Gasrichtlinie von 2019 entspreche, wonach der Betreiber unabhängig vom Lieferanten (Gazprom) sein müsse. Doch spätestens mit der Ernennung des Grünen-Politikers Klaus Müller zum Präsidenten der Bundesnetzagentur im März 2022 war klar, dass für Nord Stream 2 unter der neuen Regierung nicht einmal mehr symbolisch ein Hahn aufgedreht werden sollte.

3. Die EU-Gasrichtlinie: Juristische Blockade mit politischem Antrieb

Die überarbeitete EU-Gasrichtlinie wurde 2019 unter dem Eindruck wachsender Kritik an Nord Stream 2 geändert. Diese Änderung wurde von Staaten wie Polen, den baltischen Staaten und Frankreich forciert – in deutlicher Opposition zu Deutschland und Österreich.

Zentrale Regel:

Unbundling-Prinzip: Betreiber und Lieferant dürfen nicht identisch sein.

Diese Regelung sollte eigentlich nur für neue Pipelines gelten, wurde aber rückwirkend auf Nord Stream 2 angewendet, obwohl der Bau zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten war.

Die Betreiberfirma Nord Stream 2 AG versuchte, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, aber die Bundesnetzagentur bestand auf vollständiger Trennung. Kritiker werten dies als gezielte juristische Hürde, um ein politisch unerwünschtes Projekt zu blockieren.

4. Der Ukraine-Krieg als offizielle Begründung – aber nicht die eigentliche Ursache

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert den formalen politischen Wendepunkt. Bereits zwei Tage vorher, am 22. Februar, setzte Bundeskanzler Olaf Scholz das Genehmigungsverfahren „bis auf Weiteres“ aus – und begründete dies mit der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland.

Tatsächlich war Nord Stream 2 zu diesem Zeitpunkt längst genehmigungspolitisch blockiert. Der Krieg diente schließlich als allgemein akzeptierte Begründung, das Projekt endgültig politisch auf Eis zu legen.

Brisant ist: Selbst nach Beginn des Ukraine-Kriegs bot Russland über diplomatische Kanäle weiterhin Gaslieferungen durch Nord Stream 2 an – doch die Bundesregierung lehnte dies kategorisch ab. Gleichzeitig wurde Gas weiterhin über andere Routen geliefert, etwa durch die Ukraine und über die TurkStream-Leitung, allerdings nicht nach Deutschland.

Dies zeigt: Russland war (zumindest in der Frühphase des Krieges) weiterhin an Gaslieferungen interessiert – auch nach Deutschland. Die technische Möglichkeit bestand. Die Ablehnung war eine klare politische Entscheidung der Bundesregierung, stark beeinflusst durch die klimapolitische und geopolitische Agenda der Grünen.

5. Das ideologische Grundmotiv: Dekarbonisierung statt Energiesicherheit

Die Grünen verfolgen eine klare Strategie: Dekarbonisierung, also die Abkehr von fossilen Brennstoffen, möglichst schnell und umfassend. In diesem Rahmen ist Erdgas nur eine Übergangstechnologie, keine Zukunftsinvestition. Eine massive Pipeline-Infrastruktur, die auf jahrzehntelange Gasimporte ausgelegt ist, widerspricht diesem Denken fundamental.

In diesem Zusammenhang ist die Ablehnung von Nord Stream 2 konsequent – aus grüner Sicht. Die geopolitischen Argumente gegen Russland kamen als willkommenes zusätzliches Druckmittel hinzu. Die Pipeline wurde dadurch zum Symbol einer veralteten Energiepolitik, die überwunden werden müsse.

6. Das wirtschaftliche und politische Dilemma

Die wirtschaftlichen Folgen dieser Entscheidung sind enorm:

Verlust der Investitionen: Die europäischen Unternehmen verloren rund 5 Milliarden Euro, die sie in ein nie genutztes Projekt investiert hatten.

Versorgungskrise 2022: Nach dem Ausfall russischer Lieferungen geriet Deutschland 2022 in eine dramatische Energiekrise, die zu Rekordpreisen, einer Rückkehr zur Kohle und massivem industriellen Druck führte.

Abhängigkeit von LNG: Deutschland wurde binnen Monaten zum größten Abnehmer von Flüssigerdgas (LNG), insbesondere aus den USA – mit deutlich höheren Preisen und fragwürdiger Umweltbilanz.

Ironischerweise wurde die Gasabhängigkeit nicht reduziert, sondern nur geografisch verlagert – von Russland zu anderen Lieferanten, oft aus politisch ebenso fragwürdigen Staaten.

Fazit

Die Geschichte von Nord Stream 2 ist eine Geschichte von wirtschaftlicher Vernunft, politischer Ideologie und geopolitischen Machtspielen. Die Entscheidung, die Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen, war lange vor dem Ukraine-Krieg durch politischen Willen, insbesondere der Grünen Partei, vorbereitet worden. Der Krieg diente als offizieller Anlass, die längst beschlossene Abkehr von dem Projekt öffentlichkeitswirksam zu verkünden.

Die zentrale Wahrheit bleibt: Die Inbetriebnahme wurde nicht aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen verhindert, sondern aus einer kombinierten Mischung aus klimapolitischem Dogma und geopolitischer Strategie. Dass Russland selbst nach Beginn des Krieges zur Gaslieferung bereit war, wird oft verschwiegen – denn es würde das vorherrschende Narrativ stören.

Die Energiekrise war kein Naturereignis, kein Blitz aus heiterem Himmel – sie war das Ergebnis einer Politik, die sehenden Auges den Stecker zog, bevor das neue Stromnetz stand. Aus ideologischer Überzeugung wurde eine funktionierende Energieinfrastruktur demontiert, ehe Alternativen zuverlässig bereitstanden. Allen voran die Grünen kappten die Versorgungsadern – und als das Herz zu stolpern begann, erklärten sie sich selbst zum Notarzt.

Man schuf das Dilemma, um es dann mit großem Pathos zu „lösen“. Die Regierung, die uns die Energie nahm, inszenierte sich wenig später als tapfere Lichtbringerin, die das Land durch die Dunkelheit führte – eine politische Selbstinszenierung mit Pyrotechnik aus der eigenen Brandstiftung.

Doch dieser ideologisch angefachte Brand hatte einen Preis – und der war hoch. Um das künstlich geschaffene Energiedefizit notdürftig zu stopfen, wurden Milliarden an Steuergeldern in Rekordzeit verbrannt, die Haushaltskassen über Gebühr belastet, die Schuldenbremse gedehnt, bis sie ächzte. Die Bürger zahlten doppelt: zuerst mit ihren Stromrechnungen, dann mit ihren Zukunftsperspektiven. Die Wirtschaft, lange das Rückgrat des Landes, geriet in eine Wohlstandsabwärtsspirale, deren Ende nicht in Sicht ist. Was als Energiewende begann, entwickelte sich zur Wertschöpfungswende nach unten.

Eine kurzfristige Erholung? Unrealistisch. Eine mittelfristige? Zweifelhaft. Und eine langfristige? Nur dann möglich, wenn politische Verantwortung nicht länger von ideologischen Wunschbildern überblendet wird.

Das ist vergossee Milch. Es macht keinen Sinn, in Krisenzeiten teure Anlagen zu errichten, die nicht effektiv gegen Sabotage geschützt werden können.